学生時代の山仲間と登る入笠山、その2、花と山を見ながら標高1000mを車道歩き

車道歩きと言えども地図がないと登山口がわからないので、yamapは起動しています。

最初は山麓を南へと歩いていたけど、どこかで登山口へ行く車道に合流するはず。

↑すると、南の方角に雪を頂いた山を発見。

あの位置、あの形は甲斐駒みたいですね。

学生時代に6月に黒戸尾根を登ったことがありますが、あんなに雪があったかどうか?

全然記憶が飛んでいます。

東には八ヶ岳。

懐かしい・・・・

大学出てから八ヶ岳にはあまり行ったことがなくて、ドライブで白駒池に行ったりロープウエイで北横岳に行ったぐらい。

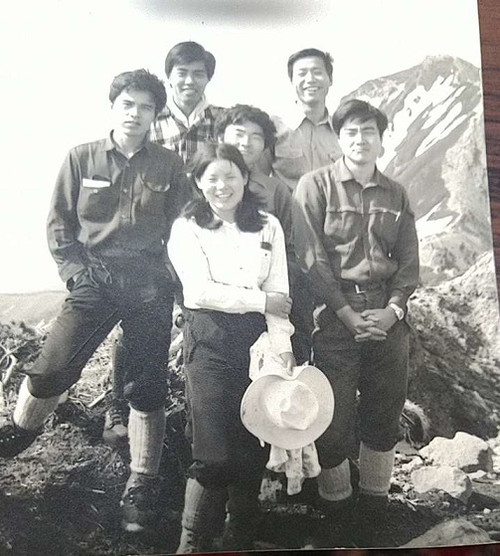

↑大昔、大学1年の6月初めだったと思う、新人強化山行。

甲斐大泉の駅から直接歩きはじめて赤岳まで登りました。

この時の山行が素晴らしく良かったので、山のクラブは退部するつもりだったのに、そのまま4年まで山を続けました。

そんなことを思い出しながら歩いているとコウリンタンポポが咲いてました。

コウリンタンポポは帰化植物で、花友さんからいただいて私の庭にも植えたことがありますが、やはり暑さが苦手なのか消えてしまいました。

↑民家のお庭では大きくなった原種っぽいバラも咲いてます。

↑民家のお庭では大きくなった原種っぽいバラも咲いてます。

これは東北でもよく見かけました。

フランスギクと言われるものかな?

勝手に生えているみたいですね。

6月はじめというのに、民家の庭ではシャクヤクやボタンが咲いてます。

それもそのはず、ここは標高1000m。

信州なので緯度が高いところへ持ってきて、標高1000mでは我が家周辺とは1か月以上は花の開花時期も違うでしょうね。時刻は7時12分。

ようやく、登山道へ向かう車道に合流しました。

ちょっと向こうの畑ではルバーブと思われるのが見えていて、ここは高原なのでルバーブも栽培しているようです。

四国では見かけないハルジオンも満開。

花がピンクで、愛らしいです。

ヒメジョオンとの見分け方は茎が空洞なのがハルジオンだそうで、試しに茎を折ってみたら確かに空洞でした。

開花時期もヒメジョオンより1か月ほど早いようですね。

登り坂を登っていくとアカマツ林になっていて、ここからは民家もない山地に入るのかと思うと、そうでもなくて、これから上にも別荘みたいな建物がいくつも建ってました。

道端に白い小花を発見。

そうそう、以前、この界隈をドライブした折にも見かけました。

確かオオヤマフスマでしたね。

この後、ずっとオオヤマフスマを道端で見かけることになりました。

これはダンコウバイ見たいですが、入笠山にはダンコウバイが春には咲くそうなので、間違いなさそう。

私の中ではダンコウバイは里山の花というイメージがあったのですが、認識を変えないといけません。

↑まだ民家が建ってました。

どの家も薪ストーブ必須ですね。

6月になっても咲いているヒメオドリコソウ。

これはウツギかな。

これだけは時期的にぴったりと感じます。

アヤメらしきのが咲いてましたが、植栽かなと思い、ちゃんと撮影しませんでしたが、入笠山にはアヤメも自生しているとかで、気合を入れて撮影しとけばよかったと思いました。

この標高だからほかの物かもしれないけど,ノイバラも咲いてます。

コアジサイも発見。

ここで標高1100mを超えているぐらい。

花はまだでしたが、コロナ禍のとき、琵琶湖方面に旅行に行き、赤坂山を登ったらコアジサイがいっぱい咲いていたのを思い出しました。丁度6月初めでした。

この林道沿いにはコアジサイはこの辺りでしか見かけませんでした。

木陰の道なので、テンナンショウの仲間が沢山出てきます。

これはアオマムシグサかな?

コメント