県境歩き第二弾で東山峠~大川山~琴南公民館、その3、樫ノ休場で最初の休憩

ガードレールを乗り越えたら、目に入ったのは林道上に置かれてあった重機などでした。

↑先ほどからのコンクリート道路が続いていて、ここで通行止めになっていました。

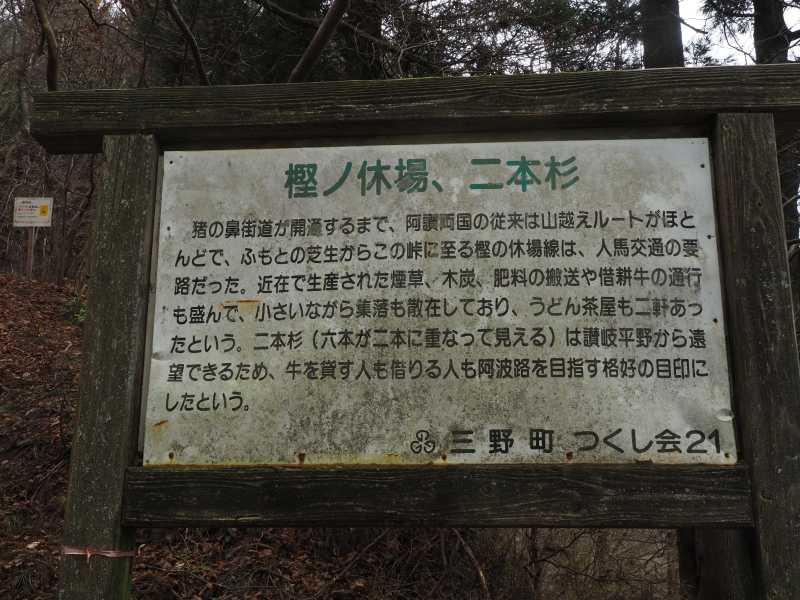

看板が立っていましたので、撮影します。

その時はよく読まなかったのですが、あとで読んでみると「間伐材 合法材利用促進工事」とあります。

そのための林道のようで、上の方に「週休二日制確保試行工事」と書かれています。

道理でこの日は土曜日でしたが工事はお休みだったんですね。

重機の横をすり抜けて、そのまま林道を少し歩いてみましたが、縦走路がどこにあるのかわかりません。

尾根は南側なのですが、到底取り付ける場所が見えません。

北側には瀬戸内海が遠く見えていますが、手前に長々と東西に延びている山がどこなのかよくわかりません。

縦走路が見えないので、先ほど乗り越えてきたガードレール迄引き返しました。

すると、乗り越えてきた真正面に踏み跡が・・・

赤テープも見えています。

9時57分、林道と別れて山道に入っていきます。

入り口にかまぼこ板で「讃岐山脈縦走路」の文字。

やれやれ・・・・ここからは阿讃縦走路のようですね。

登り始めた途端に傍らにシカか何かの頭蓋骨が転がっていて、歩き始め早々にワイルドな道だな・・・・

でも、すぐ後に、今度はモミジの幼木の黄葉とヒノキの幼木に癒されました。

道沿いに竹が生えていて、阿讃縦走路で竹を見るのは結構珍しいかも・・・

標高が高いところが多いですからね。

コウヤボウキの花が終わって、でも綿毛にはまだなっていません。

青々とした竹と黄葉が一緒に見られて「ここは京都の嵐山?」なんて馬鹿なことを言いながら登ります。

足元にカンアオイの仲間が見えました。

阿讃山脈にはミヤコアオイなども結構見られますが、種類まではよくわかりません。

ナンカイアオイもあるらしいので・・・

↑花の咲いた跡があるイチヤクソウも出てきました。

竹と雑木の混じった緩やかな登り道を上がっていきます。

眼下に谷が見えてきて、木の合間に見えるコナラの黄葉が綺麗ですね。

うえこの紅葉も青空バックだったらどんなにか映えるんでしょうね。

残念。

キク科の綿毛があると思ったら、テイショウソウのようです。

テイショウソウも阿讃山脈には多いです。

またまた綺麗なカンアオイの仲間の葉です。

ナンカイアオイかなぁ?

ミヤコアオイはこんなに綺麗な葉ではないような気がするけど、この仲間は苦手なのでよくわかりません。

木の枝越しに飯野山と満濃池らしき池が見えてきました。

もう西讃ではなく、中讃に差し掛かったんですね。

綺麗な紅葉がこの日は何度も楽しめました。

道はどうやら尾根の北側をトラバースしているようです。

尾根通しの道もあるかもしれませんが、歩きやすいのでここを歩くことにします。

飯野山や猫山などもはっきりと見えてきました。

コナラの黄葉が青い変わらず美しい・・・・

モミジガサらしき葉も見られ、この辺一帯は植物散策にもなりました。

10時19分、楽しみにしていた樫ノ休場に着いたようです。

樫ノ休場という地名は2年前に中寺廃寺経由で大川山まで歩いた時に同行のPさんに教えてもらいました。

そのPさんは膝の痛みで、県境歩きには加われませんが、県境のことは彼女がいちばんよくご存じだと思います。

樫ノ休場でこの日初めての休憩らしい休憩を取ることにしました。

何しろ休場なのですから私たちも休まなければね。

猪の鼻越えの道が開かれるまでは、ここがいちばんの阿讃の往来の道だったんですね。

茶店もあったそうですが、今は面影もなく、ただの山の中に帰っています。

休憩していると、目の前にツルウメモドキの赤い実が・・・

前の週はツルウメモドキをあちこちで嫌というほど見かけて、お土産に少しツルを持ち帰ったほどですが、今回も見られました。

先ほどから尾根の下に着いていたコンクリートの林道はここから西は通行止めです。

尾根を挟んだ南側には徳島側からの道もついているようでした。

たっぷり休憩を取って10時35分、再び歩き始めます。

ここからも山道が続くようです。

緩やかに坂道を登っていくと・・・

10時43分、三角点がありました。

標石の上に可愛らしいマスコットが置き忘れでしょうか?

ここは点名も「樫ノ休場」らしいです。

キティさんのプレートは見当たりませんでした。

その後はこの日いちばんの激下りでした。

しばらく下ってようやく緩やかな道になりました。

南側は植林、北側は自然林になっていて、ここが県境であることがはっきりとわかります。

地形も北の香川側は急峻な斜面になってますが、徳島側は緩やかな斜面です。

朝には花芽を見かけたツルシキミが今度は真っ赤な実が見えます。

道の傍らにウリハダカエデの幼木。

小さくても一人前に紅葉しています。

やがて、植林帯の間を緩やかにカーブして登ります。

あれ?

正面に尖った山が見えるけど、あれは大川山じゃないよね。

大川山にしてはあまりにも近くに見えるし、形も違う・・・・と思ったら・・・

その後の急な登り道を登ること10分・・・

11時24分、山頂辺りに三角点がありました。

三角点「大平山」です。

標高は976.6m。

この日は大した登りはないのですが、それでも少しずつ上って標高1000mを越えるのです。

大平山に登ったら当然のごとく、下りがあります。

そして、今度こそ向こうの方に見えてきた山は大川山に間違いなさそうです。

道の真ん中に杭につけられた阿讃縦走コースの札。

↑綺麗な斑入りのスミレの葉がありました。

気になります。

まるで私が置いたみたいですが、そうではなく、自然に落ちてた真っ赤なモミジの葉。

若い頃はこんなのを拾ってきて手帳に挟んだりしましたが、今はカメラで撮るだけです。

進行方向右側に何やらビニールハウスらしきのが見えてきました。

いよいよ中寺廃寺への分岐が近くなりましたね。

中寺廃寺からこの縦走路まで登ってきたのはもう2年前ぐらいでしょうか。

ツルリンドウの可愛い実も見えます。

ここ医らから、急に道の雰囲気も変わってきます。

ススキが多くなりました。

そのススキの根本にもカンアオイの仲間の葉っぱが見えてます。

意外とたくましいですね。

コメント